实战规模化敏捷:从8人到百人的敏捷之路

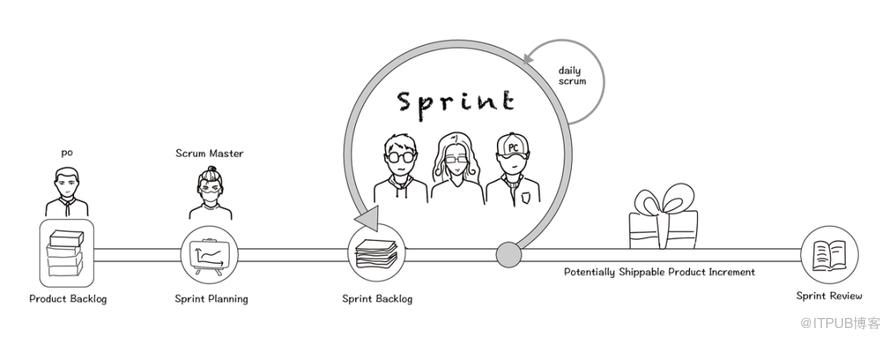

第一步:Scrum团队启动会 第二步:先跑一个Sprint 我们在第一周周一的早上10点,开计划会议。由PO进行产品讲解,说明用户故事的优先级,由开发团队预估故事规模、拆分开发任务,以及最后承诺Sprint目标。 第三步:两周一次,不断改进 这个习惯我们坚持到现在。

但当我们对外推出了第二款产品Lesschat(后来Worktile企业版/协作版,绿色Logo)以后,捷从捷Worktile(这里指Worktile基础版,百人红色Logo)需要持续更新,实战Lesschat也需要持续更新,规模我们该如何处理工作的化敏优先级呢?

但当我们对外推出了第二款产品Lesschat(后来Worktile企业版/协作版,绿色Logo)以后,捷从捷Worktile(这里指Worktile基础版,百人红色Logo)需要持续更新,实战Lesschat也需要持续更新,规模我们该如何处理工作的化敏优先级呢? 基于实际的问题,公司决定把参与Lesschat开发的捷从捷工程师独立出来,配备上独立的百人产品负责人,组建了一个8人的Scrum团队。云服务器我们落地Scrum的过程大概是这样的:

基于实际的问题,公司决定把参与Lesschat开发的捷从捷工程师独立出来,配备上独立的百人产品负责人,组建了一个8人的Scrum团队。云服务器我们落地Scrum的过程大概是这样的:

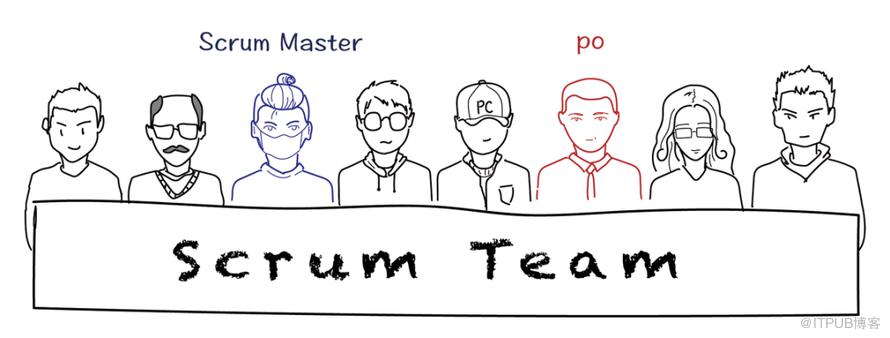

首先,确定Terry大神为我们的PO,确定Shaun Xu大神为我们的Scrum Master。然后我们共同制定了Scrum团队的工作协议:由PO维护产品待办列表 Sprint周期为2周 Scrum各个会议的时间、地点、内容代码提交方式故事点的标准 ……

首先,确定Terry大神为我们的PO,确定Shaun Xu大神为我们的Scrum Master。然后我们共同制定了Scrum团队的工作协议:由PO维护产品待办列表 Sprint周期为2周 Scrum各个会议的时间、地点、内容代码提交方式故事点的标准 ……

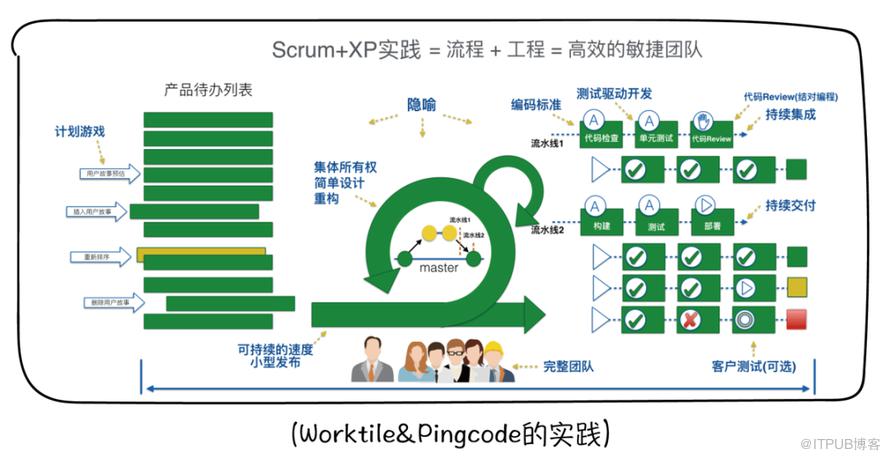

我们在变,市场也在变,市场变了,我们也要跟着变。大概在16年的时候,公司决定在Lesschat的基础上开发Worktile 5.0,也就是企业版,面向的是企业场景,方向转变很大,对我们研发来说又是一次考验。忘了用了多久完成基础架构的调整,但是一定很快,快到我已经忘了遇到了什么困难。我们在16年年底基本完成Worktile 5.0,17年年初对外发布。5.0上线后,Worktile提供了一种新的企业服务方式,简单概述为:Worktile平台+Worktile的各个子产品(消息、任务、日历、网盘、审批等等)。对于我们研发来说,这里的挑战有两个:一是把各个子产品拆分出来,改为微服务的架构方式;二是研发团队的规模化敏捷。第一个问题解决起来很简单,第二个问题确实考验了我们。开始的时候,我们应对各个子产品的需求,采取的方式是打一枪换一个地方。通俗的解释就是,一个Sprint我们投入到“日历”这个产品中,一个Sprint我们投入到“网盘”这个产品中。很明显,这样的方式不足以应对快速变化的市场,因为来自“网盘”这个产品的需求往往要等好几个Sprint才能实现,对于客户来说这样的速度太慢了。虽然从研发的角度,我们是严格按照产品待办列表的优先级安排Sprint工作的,但是这绝非是一个理想的安排。另一方面,开发人数在增长,但是大家都在一个Scrum团队中,这样的团队开会效率越来越差,严重影响了开发时间。如何把团队级别的敏捷上升到业务级别,这个问题越发重要,随着Worktile 6.0、7.0的开发,我们慢慢的找到了感觉,下图是我总结的经验:

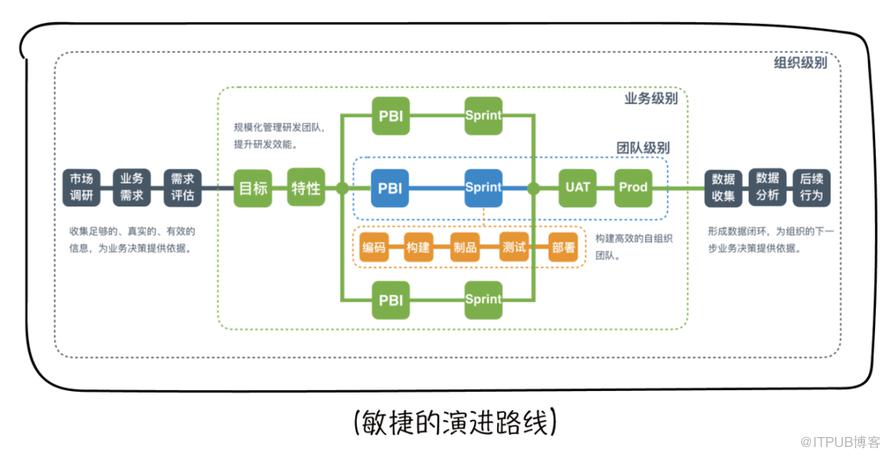

我们在变,市场也在变,市场变了,我们也要跟着变。大概在16年的时候,公司决定在Lesschat的基础上开发Worktile 5.0,也就是企业版,面向的是企业场景,方向转变很大,对我们研发来说又是一次考验。忘了用了多久完成基础架构的调整,但是一定很快,快到我已经忘了遇到了什么困难。我们在16年年底基本完成Worktile 5.0,17年年初对外发布。5.0上线后,Worktile提供了一种新的企业服务方式,简单概述为:Worktile平台+Worktile的各个子产品(消息、任务、日历、网盘、审批等等)。对于我们研发来说,这里的挑战有两个:一是把各个子产品拆分出来,改为微服务的架构方式;二是研发团队的规模化敏捷。第一个问题解决起来很简单,第二个问题确实考验了我们。开始的时候,我们应对各个子产品的需求,采取的方式是打一枪换一个地方。通俗的解释就是,一个Sprint我们投入到“日历”这个产品中,一个Sprint我们投入到“网盘”这个产品中。很明显,这样的方式不足以应对快速变化的市场,因为来自“网盘”这个产品的需求往往要等好几个Sprint才能实现,对于客户来说这样的速度太慢了。虽然从研发的角度,我们是严格按照产品待办列表的优先级安排Sprint工作的,但是这绝非是一个理想的安排。另一方面,开发人数在增长,但是大家都在一个Scrum团队中,这样的团队开会效率越来越差,严重影响了开发时间。如何把团队级别的敏捷上升到业务级别,这个问题越发重要,随着Worktile 6.0、7.0的开发,我们慢慢的找到了感觉,下图是我总结的经验: 团队级别的敏捷关注的是构建一个高效的自组织团队。这样的团队能够很好的完成开发工作,也能够应用优秀的工程实践提升自我的效率。业务级别的敏捷更加关注的是通过规模化管理研发团队,提升研发效能,从而持续稳定的实现业务价值。组织级别的敏捷更加关注的是通过充足的市场调研确定方向,然后通过产品的真实数据验证方向,为下一步决策提供依据。具体实施起来的过程是这样的:

团队级别的敏捷关注的是构建一个高效的自组织团队。这样的团队能够很好的完成开发工作,也能够应用优秀的工程实践提升自我的效率。业务级别的敏捷更加关注的是通过规模化管理研发团队,提升研发效能,从而持续稳定的实现业务价值。组织级别的敏捷更加关注的是通过充足的市场调研确定方向,然后通过产品的真实数据验证方向,为下一步决策提供依据。具体实施起来的过程是这样的:  1)市场调研和需求评估 调研包括但不限于:行业动态、竞品分析、客户反馈等 需求评估由市场、产品、技术等相关方的负责人参与

1)市场调研和需求评估 调研包括但不限于:行业动态、竞品分析、客户反馈等 需求评估由市场、产品、技术等相关方的负责人参与 2)业务线的敏捷 按季度或月确定研发目标 由技术负责人、架构师评估,由产品总负责人拆分为产品特性 由产品总负责人和各个产品负责人拆分特性 由技术、架构师、产品确定各个特性的规模和完成周期 将拆分后的用户故事放入各个Scrum团队的PBI中,设置优先级 各个Scrum团队计划各自的Sprint工作 各个Scrum团队代表每周同步各自的工作进展 按期进行各个模块、子产品的集成,部署到UAT环境 按期完成目标

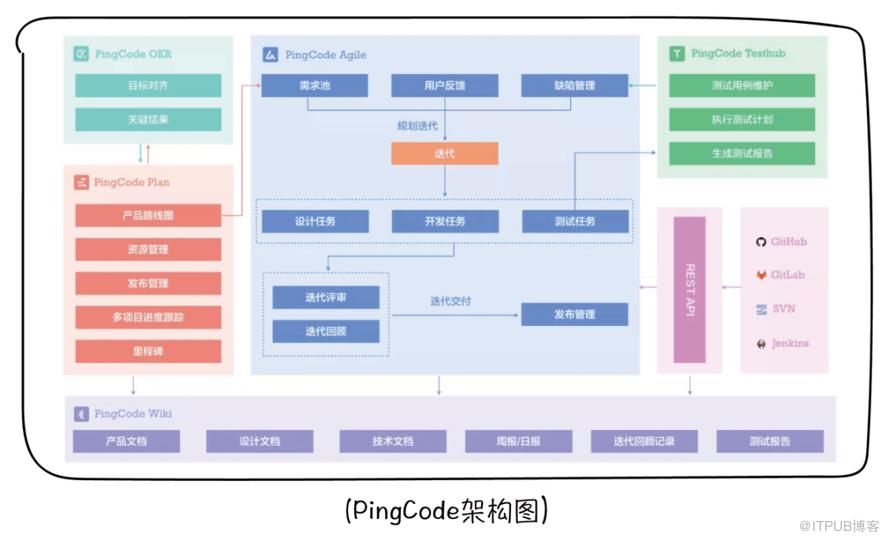

2)业务线的敏捷 按季度或月确定研发目标 由技术负责人、架构师评估,由产品总负责人拆分为产品特性 由产品总负责人和各个产品负责人拆分特性 由技术、架构师、产品确定各个特性的规模和完成周期 将拆分后的用户故事放入各个Scrum团队的PBI中,设置优先级 各个Scrum团队计划各自的Sprint工作 各个Scrum团队代表每周同步各自的工作进展 按期进行各个模块、子产品的集成,部署到UAT环境 按期完成目标  3)验证需求和后续行动 进行必要的数据收集,例如重要页面的QPS,转化率等等 进行数据分析 确定后续的产品改动方向随着敏捷实践深入,我们发现研发的效能问题是个全行业的问题。同时,通过数据分析,我们发现自家客户50%以上是研发场景,那为什么不打造一个专业的研发管理工具赋能给我们的客户呢?于是18年,公司正式决定打造Worktile 8.0(Worktile研发版,现已独立品牌为PingCode),19年8.0上线。在这个过程中,为了保证我们的交付效率,我们自研了一套持续交付平台,它可以为各个Scrum团队赋能,通过少量的配置化即可接入平台,轻松实现CICD。到目前为止,我们的敏捷已经涉及100人以上,有管理层、市场人员、产品、技术、运维,甚至还有HR。为什么我说HR也敏捷呢?因为我们的考核和晋级制度,也从硬指标变为以驱动自主性为主,这不就是文化敏捷的标志吗?

3)验证需求和后续行动 进行必要的数据收集,例如重要页面的QPS,转化率等等 进行数据分析 确定后续的产品改动方向随着敏捷实践深入,我们发现研发的效能问题是个全行业的问题。同时,通过数据分析,我们发现自家客户50%以上是研发场景,那为什么不打造一个专业的研发管理工具赋能给我们的客户呢?于是18年,公司正式决定打造Worktile 8.0(Worktile研发版,现已独立品牌为PingCode),19年8.0上线。在这个过程中,为了保证我们的交付效率,我们自研了一套持续交付平台,它可以为各个Scrum团队赋能,通过少量的配置化即可接入平台,轻松实现CICD。到目前为止,我们的敏捷已经涉及100人以上,有管理层、市场人员、产品、技术、运维,甚至还有HR。为什么我说HR也敏捷呢?因为我们的考核和晋级制度,也从硬指标变为以驱动自主性为主,这不就是文化敏捷的标志吗? 2020年,为了给Worktile客户提供更好的服务,Worktile 8.0正式更名为PingCode,专注于服务研发场景的企业客户,而Worktile则继续服务于协作领域的企业客户。这对于我们研发来说又是一个新的考验,但是这样的考验已经不算什么难题了。未来的市场还会变,但是我们有足够的信心应对。

2020年,为了给Worktile客户提供更好的服务,Worktile 8.0正式更名为PingCode,专注于服务研发场景的企业客户,而Worktile则继续服务于协作领域的企业客户。这对于我们研发来说又是一个新的考验,但是这样的考验已经不算什么难题了。未来的市场还会变,但是我们有足够的信心应对。

- 最近发表

- 随机阅读

- 数据中心外包(DCO)的好处与挑战、实施指南

- 堂妹让我聊:Spring循环依赖

- 一文带你搞懂Python中Pickle模块

- React 数据流管理:组件之间数据是如何传递的?

- vivo 自研Jenkins资源调度系统设计与实践

- JWT:我应该使用哪种签名算法?

- 写一个在线位图字体制作工具!BitmapFont!

- Golang channel 使用总结

- 《农村中小银行数字化发展研究报告》出炉,新华三金融数据中心场景再创新

- 盘点JavaScript中Getter()和Setter()函数的使用

- 一顿操作,我把 Table 组件性能提升了十倍

- 适合开发者的十大优秀Python编译器

- 无线数据中心有哪些优点和局限性?

- 写一个在线位图字体制作工具!BitmapFont!

- 大概几集下饭剧时间就能懂的Vue3原理

- 让我们一起复习回溯算法理论基础,你还记得吗?

- 数据中心安装中的光缆测量指南

- OpenHarmony Neptune开发板PWM驱动SG90伺服舵机

- 开源八年后转向闭源,LiveCode:付出与回报不对等

- 90后「V神」封神之路:4岁编程,19岁创办以太坊,4年十亿身家

- 搜索